Les frimats sont là mais la vague de chaleur en provenance du nord de l’Europe, elle, persiste. Après le Kickstarter des suédois de Bullet, leurs voisins norvégiens de Gluecifer reviennent avec le baume réparateur pour lèvres gercées et mains abimées par la rigueur des températures hivernales. Entre 1994 et 2005 les gars d’Oslo ont occupé une place privilégiée au sein du heavy rock scandinave. Split, reformation en 2017 avec un nouveau line up mais depuis l’album Atomic Thrill paru en 2004, ingenting, nothing, nada, nichts, que dale!

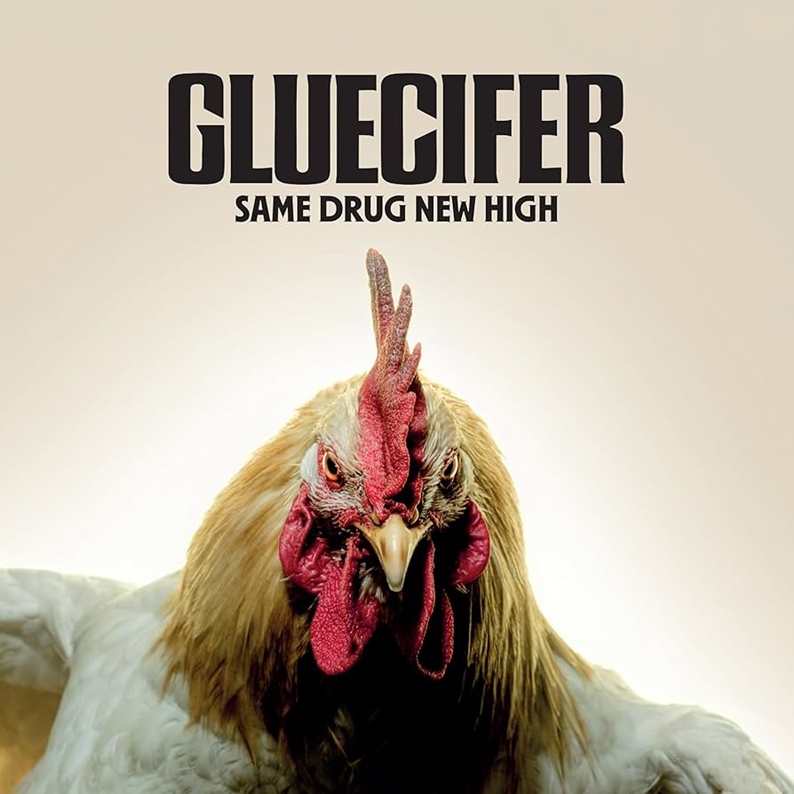

Le titre de ce nouvel album, le sixième, annonce la couleur: même médoc, nouveaux effets. Le groupe reprend les assauts sonores dont il avait le secret avec onze brûlots insolents et accrocheurs. Du furieux The Idiot à l’équilibre instable de On the Wire aucun temps mort avec au passage un clin d’œil à AC/DC (Made in the Morning) et une main tendue au punk rock avec Armadas et 1996. Fusion électrisante de rock, de punk et de glam, Same Drug, New High reste un hommage en toute simplicité à l’efficacité d’un rock euphorique et le signe annonciateur du retour de Gluecifer au sommet avec une signature sonore brute et incisive.

✪✪✪✪✪